2021年10月に開催された金沢マラソン。4時間30分のペースランナーとして参加しました。

自分自身、3回目のペースランナーです。過去に5時間、4時間のペースランナーを同大会で経験しています。

今回は4時間30分のペースランナーの経験を忘備録として残します。

練習内容

ペースランナーといえども、練習はします。

でも、別のレースも控えているのでペースランナーの練習ばかりするわけにはいきません。

月2~3回の設定ペースでの20~25km走

ぼくは普段のジョギングは、4:15 ~ 4:45 /km でやっています。一方、4時間30分のペースランナーの設定ペースは6:15 ~ 6:30 / km です。いつもの練習ペースよりだいぶペースを落とす必要があります。

4時間30分のペースになれるために、月に2~3回 、設定ペースで20~25km 走をしました。

体力的には余裕なのですが、10km 過ぎてからふくらはぎが痛くなることが多かったです。いつもと違う筋肉を使っているからと思います。

レース2週間前の30km走

レース2週間前は、5:00/km ペースで30km走をしました。大会前に30km を走りたかったので実施しました。

サブ3を狙う本番のレースでも2週間には30km走をしています。

この練習は、ペースを気にせず、30km 走り切ることを優先しました。

レース1週間前はジョギングも設定ペースに

レース1週間前からジョギングも設定ペースで行うようにしました。体に設定ペースを刻み込みます。

レース開始時はペースがつかみにくく、ペースが速くなりがちなので、その対策として行いました。

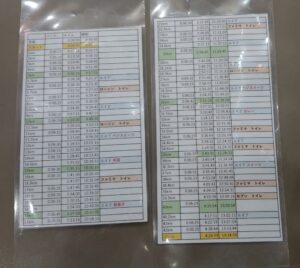

1kmごとのペース配分表

1kmごとのペース配分表を事前に作りました。レース中は両腕に巻き付けて走ります。

1km間隔の到達時間のほか、設定ペース、エイド、トイレの位置も書いてあります。

メリット

一番のメリットは、不安がなくなることです。ペースランナーをしていると、今走っているペースが速いのか遅いのか分からなることがあります。設定ペースよりも遅いのはだめだし、かといって速すぎてもだめです。

なので、不安を解消するため1kmごとのペース配分表を作りました。1km間隔でペースを確認して設定より速いのか遅いのか、それが分かれば次の1kmのペースも決めることができます。

実際、ペース配分表のおかげで、

- 10km 6秒遅れ

- 20km 13秒遅れ

- 30km 2秒速い

- 40km 3秒速い

- ラスト1km 5秒速い

- ゴール ±0( 4時間29分59秒 )

という結果で走れました。

デメリット

この方法のデメリットは細かいペース変化が多くなることです。1kmごとにペースを調整するので、そこでペース変化が発生します。ペース変化はランナーの足に知らず知らずのうちにダメージを与えます。

多少速くても、ペース変化をせずそのまま走り続けたほうがいいかもしれません。

ここは難しいところです。10秒以上遅れていたとしても2~3km使って設定ペースに追いつくという感覚で走るのがよいでしょう。

レース中にかんじたこと

エイドの休憩30秒は無理

給食スポットのエイドは30秒止まる計算をしていました。しかし、休憩時間は30秒より長くなったようでした。30秒くらいのロスのつもりが、おそらく40~50秒になっていたと思います。

給食エイドで止まるならば、50秒くらい休憩時間を見積もってもよいと思います。

ペースランナーといえども走り込みは必要

自分の全力より遅いペースで走るといっても、フルマラソンを走ることには変わりありません。先ほど書いたように、いつもと違う筋肉を使って42.195km 走ります。練習不足の状態で臨むと、急に走れなくなるかもしれません。

調子にのってはいけない

これは、前回のぼくの反省になります。ペースランナーは、沿道の声援にあまり応えないほうがよいです。沿道の声援に応えようとふらふらしていると、ペースが乱れます。

あくまで主役は参加者。参加者が楽しんでもらうよう、ペースランナーは控えめにすべきでしょう。

まとめ

4時間30分のペースランナーの忘備録を書きました。

今後ペースランナーをやる人の参考になればと思います。

コメント